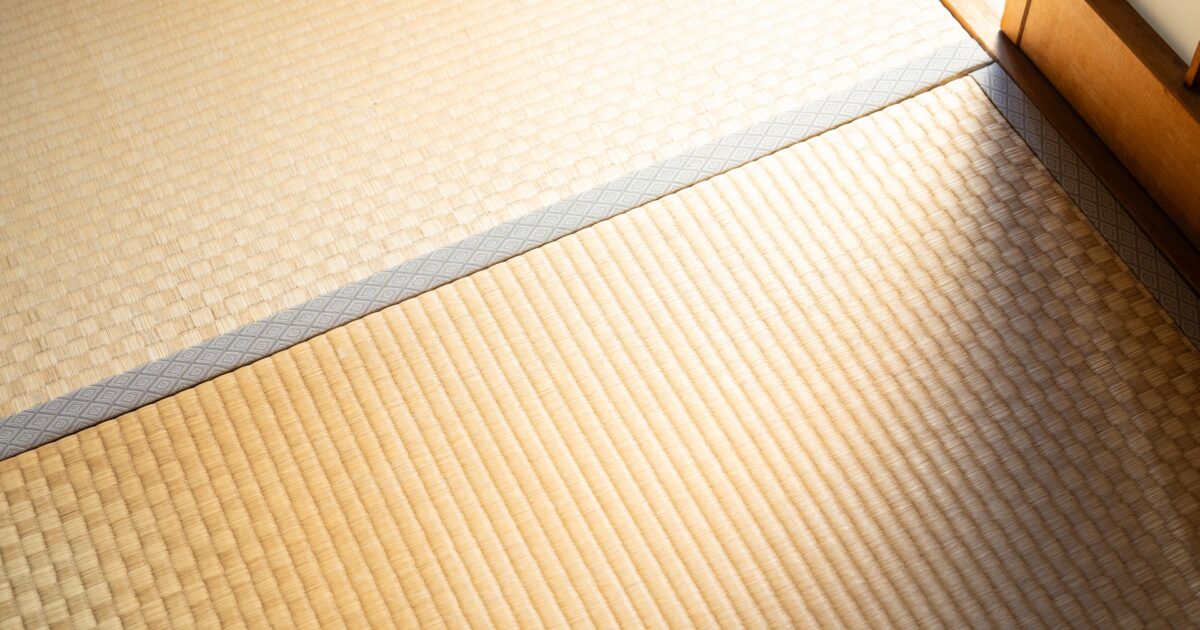

畳にベッドを置いて数ヶ月すると脚の跡や凹みがついてしまい困っていませんか。

放置すると畳表の傷みやカビ、畳替え費用がかかる可能性があります。

この記事では手軽にできる対策から設置前の準備、既にできてしまった凹みの応急処置まで具体的な方法をわかりやすく紹介します。

脚の面積拡大や敷板、コルクマット、ジョイントマット、すべり止めシートの使い分けや、ベッド選びのポイントも解説します。

実践しやすいチェックリスト付きで、最小限の手間で畳を長持ちさせる方法を知りたい方は続きをご覧ください。

畳の上にベッドでできる凹みの防止方法

畳の上にベッドを置くと、脚の圧力で凹みや変色が生じやすくなります。

ここでは手軽にできる対策から少し手間をかけた方法まで、実践的な防止策をまとめます。

脚の面積拡大

ベッド脚の接地面積を広げると、同じ重さでも床にかかる圧力を分散できます。

市販の家具用プレートや脚カバーを使うだけで簡単に面積を増やせます。

厚めの合板を脚下に敷く方法も効果的で、安価に広範囲の荷重を分散できます。

木目や畳表への影響が気になる場合は、合板の下面にフェルトやゴムを貼ると傷つきを予防できます。

接地パネルの活用

専用の接地パネルは脚の直下に置くだけで簡単に効果が出ます。

| パネル種別 | 主な特徴 |

|---|---|

| プラスチックパネル | 軽量 耐水 掃除しやすい |

| 金属プレート | 耐久性高い 薄型 高荷重向け |

| ゴムパッド | 滑り止め効果 振動吸収 畳に優しい |

パネルを選ぶ際は、畳の状態とベッドの重量を考慮してください。

特に重いフレームには金属や厚めの合板が適しています。

コルクマット敷設

コルクマットは衝撃吸収性があり、見た目も自然で畳と相性が良いです。

厚さや密度によって耐荷重性が変わるため、ベッドに合わせた製品選びが大切です。

通気性がある素材なので、畳下の湿気がこもりにくい利点があります。

ただし長期間同じ場所に重さをかけ続けると、コルク自体がへこむ可能性がありますので注意してください。

ジョイントマット敷設

ジョイントマットは組み合わせて面を覆うことができ、設置や取り外しが容易です。

子ども部屋で使うようなEVA素材のものでも、厚手タイプならベッド下に有効です。

- 厚手タイプを選ぶ

- 全面敷設で圧力分散

- 端を固定してずれ防止

ただし素材によっては畳表に色移りすることがあるため、裏面を確認してください。

すべり止めシート

すべり止めシートはベッドのズレを防ぎ、脚にかかる偏った力を抑えます。

薄手のものでも摩擦増加により局所的な負荷が軽減されるケースが多いです。

畳とシートの間に湿気がたまりやすいため、定期的に剥がして乾燥させることをおすすめします。

ベッド位置のローテーション

定期的にベッドの位置を少しずつ動かすだけで、同じ場所に圧力が集中するのを防げます。

例えば月に一度、脚の位置を数センチずらす、あるいは90度回転させるとよいです。

マットレスも裏表や上下のローテーションを併用すると長持ちします。

通気確保

畳は湿気に弱いため、ベッド下の通気を確保することが重要です。

すのこや脚高のあるフレームにすることで床面とベッドの間に空気の流れを作れます。

湿気がこもるとカビや畳の劣化につながるため、除湿器や定期的な換気を行ってください。

ベッド本体の選び方

畳の上にベッドを置く際は、ベッド本体の選び方が防止対策の要になります。

どのようなフレームや脚を選ぶかで、畳への負担や通気性が大きく変わります。

ここでは実際に効果が出やすいポイントをわかりやすく解説します。

接地面が広いフレーム

接地面が広いフレームは、床にかかる圧力を広く分散してくれます。

脚が点で当たるタイプに比べて、同じ重量でも畳が凹みにくくなります。

| メリット | おすすめの状況 |

|---|---|

| 圧力を分散 | 長時間同じ位置で使用する場合 |

| 安定感がある | 大きめのベッドや二人用の寝具 |

| 畳へのダメージ軽減 | 薄い畳や新しい畳を保護したいとき |

ただしフレーム自体が重いと取り扱いが大変になりますので、搬入経路を確認してください。

太い脚または脚なし

太い脚は接地面が比較的大きく、点での圧力を減らしてくれます。

特に直径のある木製や金属脚は効果が高いです。

脚なしのローベッドやすのこタイプは接地面が広く、さらに通気性の確保にもつながります。

脚を選ぶ際は床に接する面にキャップを付けるか、敷板を併用すると畳保護に有効です。

床圧分散構造

床圧分散構造とは、フレーム内部や脚の形状で荷重を均等に逃がす工夫のことです。

例えば複数の補強桟や広いフットプレートを持つ製品は、畳の凹みを抑えやすいです。

購入前にメーカー仕様で床圧分散の記載があるか確認すると安心ですし、実際の使用レビューも参考になります。

軽量マットレス選び

マットレス自体の重さも畳への負担に直結します。

適切な支持力がありつつ軽量なタイプを選ぶと負担が減ります。

- ウレタン薄型マットレス

- 高反発フォームの薄型

- ポケットコイルの薄型モデル

- 折りたたみ可能な軽量タイプ

ただし薄すぎると寝心地や耐久性に影響が出ますので、寝心地の確認は忘れないでください。

体重や使用頻度に合わせてバランスを取ることで、畳へのダメージを抑えつつ快適性を保てます。

設置前の下準備

畳の上にベッドを設置する前に、下準備を丁寧に行うことで凹みやカビを防げます。

ここでは掃除から防湿対策、敷板の準備と配置計画まで、実践的な手順を分かりやすく解説します。

畳表の清掃

まずは畳表の表面に付いた埃やゴミを掃除機で吸い取ってください。

畳の目に沿って優しくブラッシングすると、細かな埃が取りやすくなります。

シミや汚れは固く絞った布で叩くように拭き取り、中性洗剤を使う場合は目立たない場所で試してからにしてください。

水を使いすぎると畳が膨張しやすくなるため、濡れ拭きは最小限に留めてください。

清掃後は風通しの良い状態で十分に乾燥させ、カビや虫食いの有無を確認しましょう。

防湿シート設置

防湿シートは畳とベッドの間で発生する湿気を抑えるために有効です。

透湿性のあるタイプを選ぶと、湿気がこもりにくく長期設置でも安心感が増します。

シートはベッド本体より一回り大きめに敷き、端はテープで固定してズレを防いでください。

ただし完全に密閉すると湿気が逃げなくなるため、小さな隙間を残して通気を確保する工夫も必要です。

敷板を併用する場合は、防湿シートを敷板の下に入れると畳への直接接触を避けられます。

敷板の採寸と準備

敷板は荷重を分散させる重要なアイテムです、事前にきちんと採寸して準備しましょう。

| 測定箇所 | 採寸ポイント |

|---|---|

| ベッド脚間隔 | 脚の設置位置に合わせる |

| ベッド本体サイズ | ベッドサイズより一回り大きく |

| 畳の劣化箇所 | 交換部分を考慮 |

合板は厚さ12mmから18mmを目安に選び、強度が必要な場合は厚めにしてください。

端は面取りして畳を傷つけないようにし、板の裏にすべり止めを貼るとズレ防止になります。

水に強い加工や塗装を施すと、湿気で板が反るリスクを下げられます。

配置計画

畳の目や日当たり、通気の観点から配置を事前に決めておくとトラブルを防げます。

脚が畳のへりや劣化箇所に乗らないよう、位置を微調整してください。

搬入経路やベッド設置後の掃除のしやすさも考慮して配置を決定しましょう。

- 窓際から20cm以上空ける

- 押入れや壁から10cm以上の隙間を確保

- 脚が畳の目に対して平行になるよう配置

- 将来的な回転や移動を見越したスペース確保

最後に実際に脚位置を床にマスキングテープで印を付け、数日様子を見てから本設置すると安心です。

市販グッズ別の使い方

畳の凹みを防ぐために使える市販グッズは種類ごとに適した使い方が異なります。

ここでは実際の設置方法や注意点を製品別にわかりやすく解説しますので、用途に合わせてお選びください。

コルクマット

コルクマットは厚みがあり、脚の圧力を分散しつつ通気性も確保できる便利な素材です。

ベッド脚の下に敷く際は、マット同士の継ぎ目が脚位置に来ないように配置してください。

掃除や風通しのために、定期的にマットをめくって畳の状態を確認することをおすすめします。

ジョイントマット

ジョイントマットは組み合わせて床面を覆えるため、狭いスペースから部屋全体まで自由に対応できます。

カッターで簡単に切れるので、ベッドの形に合わせてカットすると隙間ができにくくなります。

- 子ども部屋に最適

- 部分的な保護に便利

- 軽量で取り外し簡単

滑りやすいタイプは裏面に滑り止め処理があるか確認し、必要ならすべり止めシートと併用してください。

敷板(合板)

合板の敷板は重さを広く分散できるため、畳の凹み防止に非常に効果的です。

| 用途 | 推奨厚み | 備考 |

|---|---|---|

| 軽いベッド用 | 9mm | 加工しやすい |

| 一般的なベッド用 | 12mm | 安定感が高い |

| 重いフレーム用 | 18mm以上 | 耐久性重視 |

敷板を使う際は、畳と板の間に防湿シートを敷き、通気のために板の隅を少し浮かせるとカビ予防になります。

すべり止めシート

すべり止めシートはベッドのズレを抑え、脚にかかる局所的な摩擦を減らす役割を果たします。

脚の形に合わせて小さく切り、直接脚裏に貼るか、コルクマットや敷板の裏に貼って二重で固定すると効果的です。

ふだんから汚れがたまりやすいため、数か月ごとに剥がして拭き掃除を行ってください。

防振マット

防振マットはクッション性があり、振動や衝撃を吸収して畳へのダメージを和らげます。

特にスプリングマットレスや振動が伝わりやすいベッドにおすすめです。

厚みがあると熱がこもりやすいので、通気対策を考えて使用してください。

脚キャップ

脚キャップはベッド脚の先端に被せるだけで接地面の点圧をある程度和らげられます。

サイズが合っていないと外れやすいため、購入前に脚径を正確に測ることを忘れないでください。

ラバー製やフェルト製など素材ごとの特性を理解し、畳の保護と使い勝手のバランスを考えて選んでください。

凹みができた際の現場対処

畳にベッドの脚などで凹みができたときは、迅速に状態を確認することが大切です。

濡れやカビの有無を確かめて、応急処置と恒久対策の順で進めると効率が良くなります。

蒸気復元

軽度の凹みには蒸気を使った復元が有効です。

方法は蒸し布を当てて、アイロンのスチームもしくはハンディスチーマーで熱を加えるだけです。

蒸気で畳表のい草繊維を柔らかくして、指やヘラで凹みを持ち上げるように整えます。

熱を当てすぎると変色や乾燥割れの原因になりますので、短時間ずつ様子を見ながら行ってください。

初めて行う場合は目立たない隅で試し、色落ちや反応を確認してから本格的に作業すると安心です。

重しによる平坦化

蒸気で繊維が戻ったら、重しを使って平坦化を図ります。

重しは直接畳表に当てず、薄い布や段ボールを間に挟むと摩擦や跡を防げます。

時間をかけてゆっくり戻すことが肝心で、数日から1週間程度放置するケースが多いです。

短期間で強い圧力をかけると逆に畳の内部構造を痛める恐れがありますので注意してください。

- 雑誌や本

- 米袋

- 砂袋

- 専用ウェイト

重しは均等に配置して、中心だけに負荷がかからないようにしてください。

乾燥と防カビ処置

凹み箇所に湿気が残っているとカビが発生しやすくなります。

扇風機や除湿機でしっかり乾燥させ、可能なら床下換気も行うと効果的です。

すでにカビが見える場合は、消毒用エタノールや薄めた次亜塩素酸ナトリウムなどで表面を拭き取り、十分に乾かしてください。

天然い草は薬剤に弱い場合がありますので、使用前に目立たない箇所で試してから処置することをおすすめします。

乾燥後に除湿剤や防カビシートを敷くと再発防止につながります。

畳表の部分交換

凹みが深く、内部まで潰れている場合は部分交換が現実的な選択肢です。

小さな範囲であれば畳表だけを切り取って張り替えることで見た目と機能を回復できます。

色や素材の違いが気になるときは、近い色を選んでも完全には一致しない点に留意してください。

| 方法 | 特徴 | 目安費用 |

|---|---|---|

| 部分交換 | 局所対応 低コスト | 低 |

| 表替え | 全面施工 中コスト | 中 |

| 畳交換 | 全面取替 高耐久 | 高 |

部分交換は工具と技術が必要ですので、不慣れな方は無理をせず専門業者に依頼する方が安全です。

専門業者への依頼

自力での復元が難しいと判断したら、早めに専門業者に相談してください。

専門家は畳の内部状態を確認し、最適な修復方法を提案してくれます。

見積もりを複数社から取って、作業内容と保証の有無を比較することをおすすめします。

依頼時には凹みの発生原因や生活状況を伝えると、再発防止策まで含めた提案を受けやすくなります。

大切な畳の寿命を考えると、早めの相談と対処が費用面でも結果的に得策です。

設置前にやるべき最短チェックリスト

設置前に押さえるべきポイントを手短にまとめました。

畳への負担軽減、通気、防湿、寸法確認を中心に、最低限行う項目を順にチェックしてください。

準備が整えば、ベッドを長持ちさせつつ快適に使えます。

- 畳表の汚れと凹みの有無確認

- ベッド脚の接地面積計測

- 敷板やマットのサイズ確認

- 防湿シートの有無確認

- 通気スペース確保の計画

- 設置位置の床圧分散確認

- ベッドとマットレスの総重量目安確認

- 工具・すべり止め・脚キャップの準備